「朝のコーヒーと紅茶、どっちが本当に集中できる?」

「8時間睡眠と7時間睡眠、日中のパフォーマンスが高いのはどっち?」

私たちの周りには、「AとB、どっちが良いんだろう?」という疑問が溢れています。

しかし、この手の疑問にハッキリと答えを出すのは、簡単ではありません。

なぜなら、人によって「個人差」があるからです。

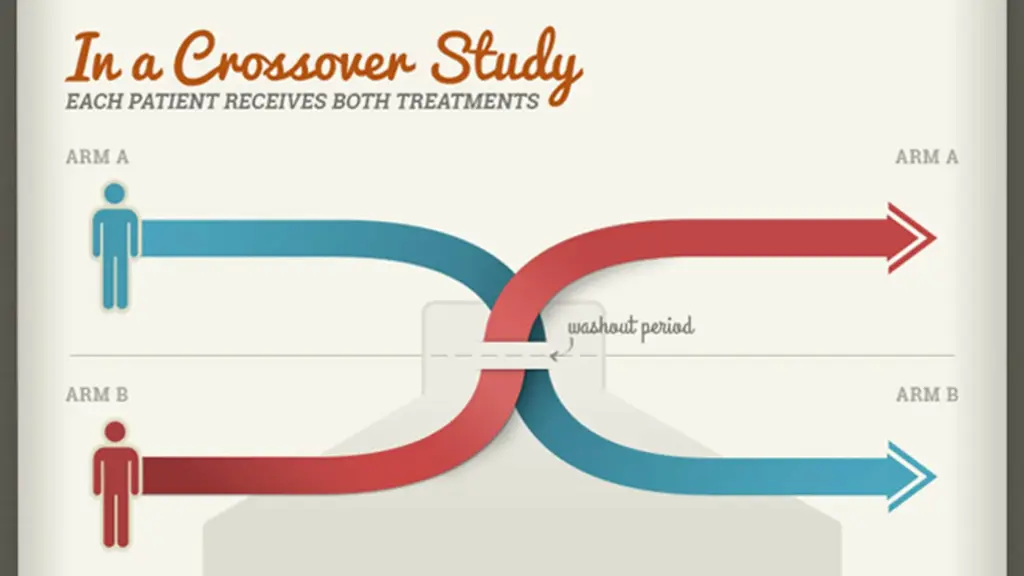

そんな「個人差」が影響しないように考えられた科学的な実験手法こそ、「クロスオーバー試験」

といい、そんなクロスオーバー試験がどのように行われるかを図にすると

クロスオーバー試験と比較実験の違いや考え方を解説していきます。

なぜ普通の比較実験ではダメなの?

例えば、「朝コーヒーを飲むと、仕事の効率が上がるか?」を確かめたいとします。

Aグループ(10人)にはコーヒーを、Bグループ(10人)には水を飲んでもらい、

午後のパフォーマンスを比較するという実験を行います。

一見、科学的に見えますが、この方法には致命的な欠点があります。

それは「人によって違う」つまり個人差が生まれるというわけです。

もし、Aグループにたまたま優秀な人が多く、Bグループに怠惰な人が多かったら

その差はコーヒーの効果ではなく、もともとの個人の能力差でしかありません。

そのため、この実験だとコーヒーの効果を正しく測定できません。

クロスオーバー試験

そこで登場するのが「クロスオーバー試験」です。 考え方は超シンプル!

「同じ人に両方やってもらえばいいじゃない!」

という考え方です。

つまり、一人の被験者が「コーヒーを飲む期間」と「水を飲む期間」の両方を経験し、

自分のパフォーマンスを比較するのです。

- 比較するのは自分自身なため、「個人差」をある程度無視できます。

- 被験者が自分一人でも、「コーヒーを飲んだ自分」と「水を飲んだ自分」という

二人の比較対象を生み出せるため、個人でも精度の高い実験ができるわけです。

ここで賢いみなさんなら気づいたことでしょうが、

「水とコーヒーを飲む期間の順番で効果が変わるんじゃない?」

「そのまま実験を続けたらコーヒーの効果が水にも影響するんじゃない?」

こんな疑問があると思いますが、クロスオーバー試験には2つの工夫が凝らされているのです。

クロスオーバー試験の2つの工夫

さらにクロスオーバー試験には、実験の精度を高めるために2つの工夫が凝らされています。

1. 「AB/BAデザイン」

もし、全員が「A(コーヒー) →B( 水)」という順番で実験すると、

「実験に慣れてきた後半の方が、パフォーマンスが上がる」といった、

順番による影響が出てしまうかもしれません。

それを防ぐため、被験者の半分は「A(コーヒー)→ B(水)」の順で、

残りの半分は「B(水)→ A(コーヒー)」の順で実験を行います。

こうすることで、順番による影響を相殺することができます。

2. 「ウォッシュアウト期間」

また「A(コーヒー)」が終わった後、カフェインの効果が体に残ったまま「B(水)」の実験を始めてしまうと、正確な比較ができません。

そのためAとBの間に、前の条件の効果が完全になくなるのを待つための「ウォッシュアウト期間」を設けます。これにより、各条件を公平な条件で実験を行えるわけです。

まとめ

クロスオーバー試験は、実際に医療の分野で「人によって違う」ということを前提とした実験として幅広く使われています。

クロスオーバー試験は、 「同じ人が両方の条件を経験することで、個人差の影響をなくし、精度の高い比較ができる実験方法」 です。

そのため、生活の中での疑問を本当はどうなのか?を実際に実験で確かめる事が出来るのです。

皆さんの生活で気になったことにも是非!

ここまで読んでいただきありがとうございます。

ご意見・ご質問・ご要望がある方は以下のTwitterやInstagramのdmまで

よろしくお願いいたします。

参照

- Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Crossover_trial

- An Introduction to the Cross-over Trial Design :https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11534298/#:~:text=In%20summary%2C%20cross%2Dover%20trials,individual%20variability%20across%20treatment%20groups.

- クロスオーバー試験の計画および解析 富山大学大学院医学薬学研究部 折 笠 秀 樹

コメント